세상, 다 詩다

洪 海 里

함께하면 어딘들 천국 아니랴

산이든 들녘이든 섬이면 어때

비 오고 눈 내리고 바람 불어도

때가 되면 꽃 피고 새가 우는데

언덕에 그루터기 하나 있거든

따뜻이 몸 비비며 잠시 쉬어라.

먼 길을 가려거든 쉴 줄도 알고

고개 들어 하늘을 올려다보며

한가로운 들녘을 거니노라면

춤을 추는 학 떼도 눈에 띄리라

함께하는 여기는 지상의 꽃밭

너는 내, 나는 네 세상, 다 詩다.

- 계간《다시올文學》 2020. 봄호

************************************

제368회 우이시낭송회

- 2019. 2. 23. 15 : 00~ . / 도봉도서관 시청각실

* 주제 : "詩는 어디서 오는가?"

시는 오지 않는다.

네가 잡아야 한다.

'보고 있어도 보고 싶은, 듣고 있어도 듣고 싶은, 느끼고 있어도 느끼고 싶은,

생각하고 있어도 생각하고 싶은' 시를 잡아라.

그물을 던지든, 창을 던지든, 덫이나 올 가미를 놓든, 함정을 파든~~~!

맨손으로 잡아야 한다.

네가 잡지 않으면 시는 제 발로 오지 않는다.

시「투망도 投網圖」는 그렇게 나에게 잡혔다.

밤새도록 투망을 해도 물고기 한 마리 잡지 못하는 語夫였다, 나는!

몇 날 며칠을 씨름하다 잡아 올린 것이 바로 詩作하는 한 편의 그림이었다.

"무시로 목선을 타고/ 출항하는 나의 의식은/ 칠흑 같은 밤바다/ 물결 따라

흔들리다가/ 만선의 부푼 기대를 깨고/ 귀항하는 때가 많다//

~~~~~~~~~~ 중 략 ~~~~~~~~~~~~~~~~~

나의 곁을 지나는 어선의/ 휘파람 소리~~~/ 휘익 휙 나의 허전한 귀항을/

풀 이파리처럼 흔들고 있다만/ 찢겨진 투망을 걷어 올리며/

닻을 내리는 나의 의식은/ 찬란한 어군의 흐름 따라/

싱싱한 생선의 노랫가락을 그려/ 다시 드리운다/ 가장 신선한 새벽 투망을!"

********************************

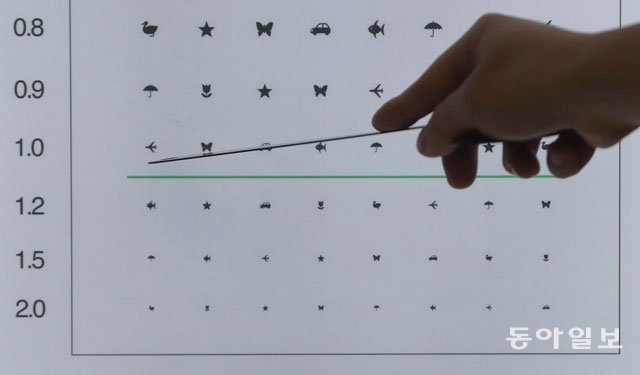

* 보고 있어도 보고 싶은!

분명 눈앞에 너희를 보고 있는데, 왜 보이지 않을까.

- 송은석 기자 silverstone@donga.com (동아일보 2019. 2. 15.)