시비詩碑

洪 海 里

저 크고 무거운 걸

어찌 지고 가려고

가벼운 시 한 편

그게 뭐라고

무거운 돌에 새겨

세워 놓았나

"늬가 시를 알아?" 하고

큰소리 칠 시인이 없네.

- 월간 《우리詩》 2025. 1월호.

* '시詩'라 하면 시요, '시인詩人'이라 하면 모두 시인인 세상인들 누가 뭐라 하겠는가!

세상에 시 아닌 글이 어디 있고, 시인 아닌 사람 어디 있겠는가?

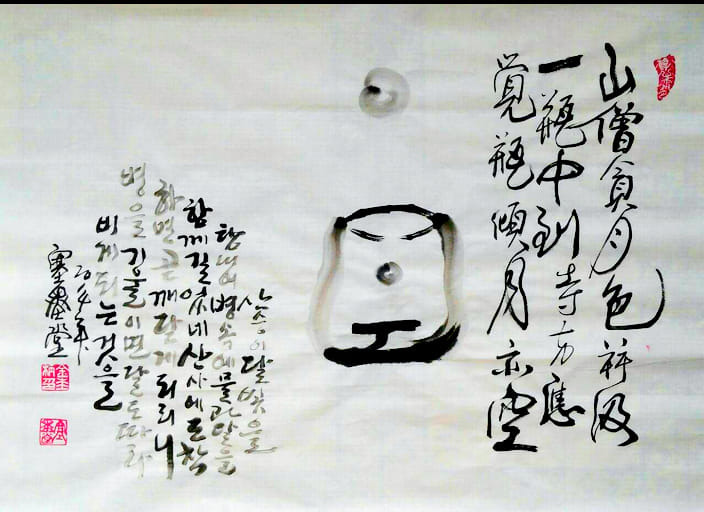

* 우물 속의 달을 읊다 / 이규보(李奎報, 1168~1241)

詠井中月

우물 속의 달을 읊다

이규보(李奎報, 1168~1241)

山僧貪月色

산에 사는 중이 달빛을 탐내

幷汲一甁中

물 긷는 병에 달까지 길어왔네

到寺方應覺

절에 도착하면 비로소 깨닫게 되리

甁傾月亦空

병을 기울이면 달도 없다는 걸.

-----------------------------------------------------

* 다른 시인은 몰라도,

홍해리 시인은 큰소리치실 수 있다!

그럴 만한 자격이 있다.

홍해리 시인은 나에게 그런 시인이다.

다음은 홍해리 시인의 <시작 노트>에서 느낀 바가 있는 몇 구절을 발췌해 온 것이다.

"나이를 먹으면 시도 그만큼 곱고 단단하게 익어가야 할 텐데 그냥 물러 떨어지다니,

어처구니없다. 이제 쓰는 양도 줄고 질도 떨어지기만 하고 있다. 단순한 생각에 단순한

표현, 맛도 없고 멋도 없다.

이런 답답한 세상에서 시가 무엇인가, 시인은 누구인가를 내가 내게 한번 묻고 싶다."

"시인은 감투도 명예도 아니다

상을 타기 위해, 시비를 세우기 위해, 동분하고 서주할 일인가

그 시간과 수고를 시 쓰는 일에 투자하라

그것이 시인에겐 소득이요, 독자에겐 기쁨이다

오로지 올곧은 선비의 양심과 정신이 필요할 따름이다."

"시인은 새벽 한 대접의 냉수로 충분한 대접을 받는다

시는 시로서, 시인은 시인으로서 존재하면 된다

그것이 시인이 받을 보상이다."

"이름이나 얻으려고 장바닥의 주린 개처럼 진자리 마른자리 가리지 않고 기웃대지는 말 일이다."

2025. 2. 4. 오형근(시인).