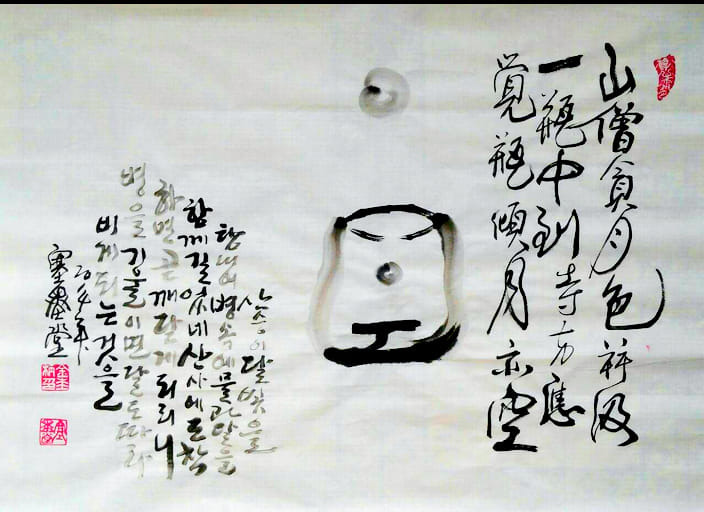

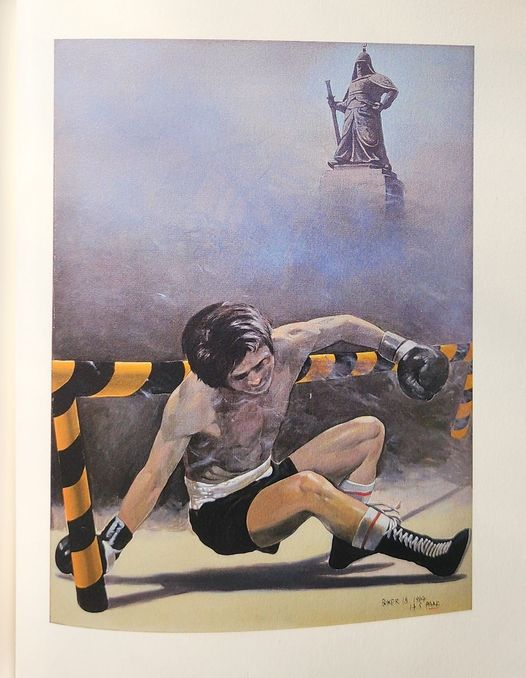

네 마리의 소 임 보林步 고불古佛 이생진李生珍은 물소포우抱牛 채희문蔡熙汶은 황소난정蘭丁 홍해리洪海里는 들소나 임보林步는 조그만 염소 * 우이동 사인방四人幇의 인물시다.고불은 섬에 미처 늘 물을 떠나지 못한 것이 마치 물소와 같다.포우는 이중섭의 그림 속에 나온 황소처럼 강렬해 보이지만 사실 양순하고,난정은 난과 매화를 즐기는 선비지만 들소와 같은 정력이 없지 않다.나 임보는 굳이 소라고 친다면 보잘것없는 염소라고나 할까.이분들의 아호는 내가 붙인 것이다. - 임보. * 늘 세속 너머를 바라다보고 있는 것 같은 임보 시인, 세속에서 말을 아끼고 그 말을 시로 풀어내는 것 같은 임보 시인은 ‘우이동 시인’ 혹은 ‘북한산의 시인’으로 불립니다.그와 함께 동인으로 모이는 ‘우이동 시인들’(임보, 이생진, 홍해..